史事造就

发布时间:2014-06-24

赣南即赣州客家摇篮是古华夏族群活动史事造就。江西境内的赣南,在先秦时一直被视为“吴头楚尾”之地。据可靠的文献记载,春秋时期的吴国,即使在其势力最盛之时,也只是占有以今天余干县为中心的赣东北一带。越灭吴后,虽然势力范围有所扩大,但是“越的西界最远似不可能超越今鄱阳湖东岸”(王子今《龙川秦城的军事交通地位》)。既然吴、越的势力都未曾进入赣南一带,就现有的文献资料来看,赣南境内的早期居民,可能是百越族里的扬越。楚灭越之后,今江西一带尽归于楚。从那以后,直到秦末汉初,今湖南境内以及江西的部分地区,均为扬越的活动之地。当时江西境内的居民应该以百越民族为主体,而且,其中应该包括扬越。考古文化遗存证明:先秦时期的赣闽粤边可能生活着少数的百越族人民,但是,这里并没有成为百越民族活动的中心区域。

汉文帝时的诸史料析,赣南境内生活着一定数量的扬越族人。但是,其人口规模极为有限。其文化遗产并没有在这里形成深厚的积淀。山区赣南这个史前人类居住“缺失”或“不在场”的几乎真空地域,就被秦汉以来人口迁徙大潮流,即历次南迁和回迁汉族人填充。

百越民族的在这赣闽粤区域的东北部、东部和南部,由北方汉人历次大迁徙,先分别形成了吴(越海系)、闽(闽海系)、粤(广府系)三个汉语的南方方言分支,而这三大方言的地理格局与百越民族中的吴越、闽越和南越的活动范围完全吻合。而处在这三大方言区边缘的赣闽粤边,后来却成为一个全新的汉语方言区即客家系。这种方言地理格局与民族地理格局的重叠,当然不是历史的巧合。

赣南辐射四周皆成为客家民系区域,东称客家祖地(宁化)及客家首府长汀,南谓世界客都粤东与客家古邑河源,以及西南邻韶关、西接郴州和北连吉安皆为客家地域,显为客家发源地。而闽西的东邻是福佬系(闽海系),粤东与粤北(含河源、惠州与韶关)南边是广府系(南海系)。

数百平方公里革命摇篮井冈山有五大哨口即通道,数万平方公里赣南往四周大山外发展相连客家地域自古有驿道。驿道,是古代的交通大道,因它每隔30里路就会有一座驿站供驿车和驿差歇脚打尖,因而,人们又称它为“官道”。赣南最古老,也最重要的驿道,要算由北至南,通往大余梅关的官道了。自秦代辟“南壄之界” 新道即官道,从江西南安,经大庾岭出横浦关(粤赣界梅关),复沿发源于江西省信丰县石溪湾的浈江西行,取北江顺江可抵番禺;且绾结各“新道”,交通形势十分重要。“新道”修成,秦朝廷除派重兵把守之外,还从中原迁人来从事生产,保障军需,这是开发赣南的第一波人口动力。由这条纵贯赣南南北古道,到汉代时就增辟几个要道口,一在宁都;一在大余等。特别是大余梅关,更是扼守赣粤边界的要塞。它是阻挡岭南反叛者进军中原的第一道险关,而成为历史上的兵家必争之地。在西汉马王堆汉墓中出土的军事地图上,也标有“横浦关”即梅关的地名。至今,大余县还流传着古代汉越两军血战梅关的传说。还有瑞金隘岭及会昌筠门岭有东穿越武夷山脉的驿道等。

唐开元四年(716年),张九龄开凿了梅关驿道,梅关驿道把岭北章江和岭南浈江连了起来,沟通了赣江水系和珠江水系,更加便捷了中原南下出口的海夷道。梅关驿道的开凿大宜于客家的聚集融合形成发展,为赣闽粤客家大本营形成发展起到了重要的作用。

宋代,金和元相继进入中原,为避战祸北方的汉民一批批大群体南徙,过黄河,渡长江,溯赣江。除了赣江水道外,也有从旱路进入赣南。宁都和赣县就是移民南下的两个重要进入口。龙南关西新围的建造者——徐氏先祖,就是担着箩筐和家人从万安一路风餐露宿,从旱道进入赣南。来到龙南县关西的一棵大树下路宿。凌晨,从故乡带出来就一路不再报晓的公鸡忽然不停地高鸣,啼鸣声将主人惊醒,徐氏先祖认为这是祖宗上天之灵,通过报晓公鸡来暗示他们定居关西。于是就定居关西。

两宋末年的战乱,使客家人口膨胀的赣南进入闽粤的移民增多,赣南的横向驿道,特别是通往闽粤的通道变得更加繁忙。时赣南客家人口骤然增长并向四周发展。南宋赣南户数已近36万,汀州22万,梅州主客户共计1.2万。至此,赣闽粤客家大本营基本形成。此后,赣闽粤之间的驿道人气日渐旺盛。石城琴江镇兴隆街的镇武楼,就是进入福建石壁等地和再入广东的一条重要驿道。镇武楼的城门额上,也因此留下了明代“闽粤通衢”的题刻。至今,从这条古街的滑溜卵石和道旁众多的老店旧铺、古祠庙碑中仍能透现出当年移民客商,车夫挑脚的繁忙情景。瑞金隘岭是通往闽西客家地区的一条重要通道,开国上将杨成武的前辈就是顺着这条驿道从瑞金迁至长汀。会昌筠门岭则是赣南进入闽西的另一条重要驿道。从筠门岭水道上岸进入福建武平,在赣闽交界的会昌羊角水村,明代朝廷设堡驻兵,保护驿道过往客商和路人百姓的安全。土地革命战争时期,这条赣闽古驿道又成为中央苏区的南大门。

会昌安远至寻乌的驿道,是赣南进入山水相依的粤东客家地区的主要通道。以上诸古驿道是明清赣粤客家人大迁徙、大回流的通道。历史沧桑,千百年来这些驿道,为中国客家闽粤赣大本营的形成和发展,起到了功不可没的作用。

综上述客家大本营赣闽粤行政建置及开发的人口动力来源格局来看,秦朝在赣南先置南壄县,是赣闽粤边最早设置的县,约包括今江西南康以南至广东南雄、始兴和仁化等区域。其次,粤东北置龙川县(包括今广东龙川、五华、兴宁、河源、和平、连平等县境,以及新丰、陆丰、紫金、寻邬等县的部分地方)。汉朝初,赣南增置赣县、雩都县,约包括今赣南、粤东北部分及闽西部分地域。汉武帝时,粤东首置揭阳县(所辖包括今广东潮汕、兴梅和福建龙溪、漳浦等地方);粤北置曲江县(在今广东韶关市境),而今南雄、始兴地带属南野县(原南壄县所改名,县治在今江西赣州市南康区境内)。三国时,赣南置县上一级的行政机构南部都尉,辖雩都、赣、平阳(由赣县析出,即今兴国)、阳都(析雩都白鹿营地置阳都)、揭阳(析阳都陂阳地置陂阳县,随后改为揭阳)、南安(由南野分出,约辖今南康、信丰、龙南、定南、全南等地)、南野(辖今大余、上犹、崇义等地)等7县。至六朝即三国至隋朝的南方的六个朝代时期,赣南的开发达到了一定的规模。西晋时闽西始置新罗县(今福建龙岩市)。赣闽粤的先期开发都与秦汉时期的军事形势有关。赣南开发的人口动力主源于东汉时继先秦北方移民和早期汉化的土著人(山越人等),三国时就已进入第一个开发高潮。而粤东北的开发,其人口动力来源于永嘉之乱的南迁汉人,和早期汉化的土著人;南朝后期迎来第一个开发高潮。闽西于唐开元年间进入首个开发高潮。由此可见,赣南即赣州客家摇篮地位系古华夏族群活动史事造就。

尤其要注意的是从约公元前5000年起炎黄部落联盟自中原地区起攻占了周边各个部落,华夏族的前身由此产生。在经历秦朝后的战乱,即历经数千年战火大熔炼,击溃并融合了周边一些部落和游牧族群,形成了被东西方世界国家所敬仰和赞誉伟大民族——汉族成为华夏族一个荣誉称呼,延续至今!如上所述的历代南徙至赣闽粤汉族人,也是历经千年战火大熔炼,而成为汉族的一支最年轻最独特最有影响的民系——客家民系。自秦汉数百万汉军民南下征战及开发南国的艰辛中幸存于赣闽粤的军民,均未见北归的记载,而成了客家先民。

唐末,卢光稠是响应王仙芝、黄巢起义的赣州农民起义领袖。卢光稠率农民起义军攻占虔州(今江西赣州市)、韶州(今广东韶关市),后一度占潮州。卢光稠政权除奸暴、减租税、济贫困、积极招募南迁客民,保境安民,颇有善政,深得民心,开创了赣粤边五代的社会经济文化繁荣期。卢光稠在致力于稳定发展的同时,以其规模较大的扩建赣州城市的浩大工程,创建的赣州千余年古城区总体结构而奠定了历史文化名城的框架基础。以虔、韶二州之象雄峙于淮南岭表两大之间,在甚为混乱的年代,保持赣粤边社会稳定,百姓安居乐业达33年,使赣粤客家子孙繁衍,瓜瓞绵绵,过着安康的生活。这是极为难得的。卢光稠为人豁达大度,宽仁爱人,从不妄杀一人。故赣粤边人民感恩戴德,到处立庙塑像祀奉即多有卢王庙,广东韶州人民则为他建了“忠惠庙”(因为后梁太祖追封他为“忠惠广利王”)。

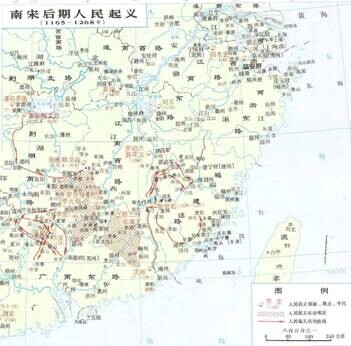

北宋后期,客家地区郴州李元砺、陈廷佐起义(见《宋史赵希怿本传》,下同),众至数万人。其活动范围主要在江西的吉州(今江西吉安市)、虔州(南宋后改称赣州)、南安军(今属于江西赣州市)以及闽西汀州,所以有的文献迳称这次所谓寇乱为“江闽寇”或“江西峒寇”。“朝廷一再调集大军,剿、抚兼用,大费周章,才勉强把乱事平定下去。”李元砺起义军所经州县,有不少百姓参加或支持,这些百姓未必都是“峒蛮”即畲族,其中有不少是汉人。赣闽边区百姓在峒蛮造反胜利的形势下汇入了造反的洪流,而被官府一概诬称为“峒寇”或“山贼”。甚至“峒寇”领袖如李元砺、陈廷佐也未必就出身于蛮族(少数民族),只是汉人借用了峒蛮的旗号而已。即这次著名起义应是一次蛮汉合作——实际上就是畲族先民与汉族客家合作——的人民反抗斗争。鉴于大量蛮汉人民卷进了造反行列,故而朝廷在“经贼蹂践”州县即赣西南与闽西采取了一系列安集百姓和安抚教化峒民的措施,还特别设立了教养峒民子弟的学校。这些措施有利于蛮、汉族融合和同化。因此,李元砺领导的“黑风峒蛮”反抗封建政权的长期斗争,对于畲族先民与客家融合的催化作用是不容忽视的。南宋是客家大本营壮大发展的关键时期。这一时期北方汉族移民成批集群地大量涌入赣南和闽西,急剧激化了当地的各种社会矛盾,反映在历史记载上,就是这一时期在赣闽粤边区尤其是赣州、汀州出现了一连串的民众暴动事件。

这些事件包含着复杂的社会内容,其中有封建政权与劳动人民的矛盾,有汉族与少数民族的民族矛盾,也有新移民与原居民的矛盾,但是各种矛盾斗争的错综复杂作用,却都无例外地促成了北方汉族移民与赣闽粤边原固有的少数民族土著居民的交流和融合,结果是加速了一个新的族群——汉族内部客家民系的壮大发展。

南宋初,虔州即赣州陈颙领导蛮汉农民起义,攻打雩都(今江西于都县)、信丰等县。次年,南下广东战循州,克龙川。又挥师东进克武平,再围攻梅州。连连打击官军,摧毁官府。虔州各县农民纷纷响应起义,周十隆、罗闲十、蓝细禾、钟绍等“四百余党,自为头目,各自寨栅”,计10余万人。各支起义军“结为表里”,依靠赣闽粤边区连绵山地,结成大小500余座山寨,转战于广东循州、梅州、英德、韶州、广州、南雄,江西虔州、南安、建昌,福建汀州、邵武等客家地区。

南宋中后期,南宋王朝加重了对人民的剥削,仅杂税就已为正赋的9倍。史载,时“以农民为主体,包括土兵、茶贩、盐贩、少数民族的各种武装起义,大小约二百多次。”赣南与闽西,是起义发生最多的地区。赣闽粤蛮汉人民纷纷“截发刺字”响应起义,并一致拥戴赣州陈三枪作领袖。起义军先攻占赣南各州县,接着又南征广州、惠州、循州、梅州、潮州等地。兴宁畲民钟全率众响应起义。陈三枪起义军势如破竹,其间又得畲民“教以短兵接战”术,使战斗力大获提高。陈三枪起义军进军福建下三州,自汀州起义的晏彪(一作晏梦彪)蛮汉人民起义军在福建上四州。两支起义大军南北呼应,纵横八闽,声威大振。南宋末,全国惟一响应朝廷勤王号令的著名客家领袖文天祥在赣州起兵抗元,其主力军是爱国爱乡的客家人,根据地亦在赣闽粤客家地区。这次轰轰烈烈地抗元斗争,纵横赣闽粤的战火大熔炼,及数百年私盐贸易带动的人员、物资、文化的交流,促就了客家大本营的形成、壮大。纵观李元砺、陈颙、晏彪、陈三枪、文天祥领导的这几次蛮汉人民武装反抗斗争,很明显具有规模越来越大、斗争越来越英勇壮烈、领导人的素质越来越成熟的趋势。这样轰轰烈烈的大规模血与火的斗争好比一座特大熔炉,对于锻炼畲族和客家的族群性格具有巨大的作用。畲族与客家人的习气劲毅、质直果敢、团结奋励、英勇善战、不屈不挠等族群性格,已初见端倪。同时,加速了大量的畲民融合于客家族群。这些起义或乱事的活动范围,都纵横于湘赣闽粤边区,主要活动地域为赣州、汀州、梅州、循州、潮州,涵盖了客家大本营的核心区域,但最中心的舞台则在赣州及汀州。

明朝中叶,赣闽粤边的社会矛盾错综交织。明廷的苛政重敛和严重灾荒造成民不聊生的惨相,官逼民反,爆发了赣南为中心的谢志山(又作谢志珊)为领袖的畲汉人民大起义。明史记载,起义首领谢志山据上犹县横水寨(今属江西崇义县,下同),与据上犹县左溪寨的蓝天凤、据大庾(今江西大余县)的陈曰能,以及据粤北乐昌(今广东乐昌市)的高快马、据湖南郴州的龚福全、据闽西大帽山(今属福建南靖县)的詹师富等互相呼应,起义队伍迅速壮大。谢志山领导的这次赣闽粤边各族人民大起义,随之促使畲族大规模汉化即融合于客家族群,这也是促使客家民系进一步发展壮大过程中具有关键作用的一大催化事件。

以上数千年的史料证说,赣南于历代赣闽粤湘边各族人民起义中心地位都是显而易见的。赣南即赣州客家摇篮是古代华夏族群活动史事造就:汉人大军南下征战和汉民大集群南徙入境前,赣南是少数民族刀耕火种的蛮荒之地。秦汉以降,历代大批汉人(含军民)迁入,初分群聚居,继土客杂居,后逐反客为主。宋代后,客家逐发展壮大于赣闽粤湘边山区。回顾历史,原来是畲族等少数民族基本住地的赣闽粤湘交界地区,如今几乎清一色是客家人的居住区,只能找到少数畲族聚居小区。实际上这些聚居小区的畲族人也已是讲客家话的畲族人,且风俗习惯也已与客家人无异。有人把这完全归于畲族的外迁,实际上重要的因素应是畲民等少数民族已基本转化即融合为客家人了。客家民系及客家大本营的孕育、形成、发展壮大过程中,赣南在赣闽粤边起到了中枢的作用,应是符合历史实际的。